达市府发〔2020〕15号

各县(市、区)人民政府,达州高新区管委会,市级各部门(单位):

现将《达州市建设川渝陕结合部区域医疗中心发展规划(2019—2025年)》印发你们,请结合实际,抓好贯彻落实。

达州市人民政府

2020年6月15日

达州市建设川渝陕结合部区域医疗中心

发展规划(2019—2025年)

为高水平打造与“全省经济副中心”“四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市”相适应的区域医疗中心,满足人民群众健康需求,提高全市人民健康水平,根据《达州市城市总体规划(2011—2030)》《“健康达州2030”规划纲要》要求,结合卫生健康发展实际,制定本规划。本规划统筹域内卫生健康资源,以市级医疗卫生机构为主体,引进央属、省属、国际优质医疗卫生资源,以联动发展、差异化发展、协作发展为策略,重点打造高水平区域医疗中心、全省一流公共卫生机构、医学科技创新中心。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,坚持以人民为中心,坚持新发展理念,贯彻新时代党的卫生与健康工作方针,把人民健康放在优先发展的战略地位,认真实施省委“一干多支”发展战略,落实市委关于全面推动高质量发展,奋力争创全省经济副中心,加快建设四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市的决策部署,深入推进健康达州建设,优化医疗卫生资源布局,构建优质高效的医疗卫生服务体系,建设区域医疗中心,不断提升医疗卫生服务能力,增强人民群众的健康获得感,为我市争创全省经济副中心和川渝陕结合部区域中心城市贡献健康力量。

(一)坚持以人民为中心。把人民健康放在优先发展的战略地位,坚持基本医疗卫生服务的公益性,提供公平可及、系统连续的健康服务,全方位全周期维护和保障人民健康。

(二)坚持需求导向。以健康需求和解决人民群众主要健康问题为导向,以调整布局结构、提升能级为主线,对接城市发展规划,适度控制医疗资源丰富的中心城区医院数量,加强城市新区、郊区、人口聚集区域的卫生资源配置。

(三)坚持改革创新。坚持政府主导,发挥市场机制作用,坚持医疗、医药、医保联动,推进供给侧结构性改革,扩大高水平开放,推动制度创新、管理创新、技术创新,构建全民健康服务新模式。

(四)坚持高质量发展。把握卫生健康领域发展规律,坚持预防为主、防治结合、中西医并重,转变服务模式,构建整合型医疗卫生服务体系,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,提升健康服务水平。

到2025年,随着全省经济副中心的建设,川渝陕结合部区域医疗中心基本建成。全市卫生健康事业和健康产业发展联动性不断增强,协同发展机制进一步完善,卫生健康资源总量不断扩大、布局更加合理、结构更加优化,整合型医疗卫生服务体系更加健全,健康产业规模显著扩大,建成川东北健康产业发展高地。到2021年,三级医院数量新增3家以上,达到9家以上,每千人口三级医院床位1.5张,人均优质医疗资源达到全省平均水平,医疗技术水平处于川东北领先地位。到2025年,三级医院数量新增14家以上,达到23家以上,每千人口三级医院床位3张,人均优质医疗资源占有量达到全省中上水平,医疗技术水平位居全省前列。

(一)构建优质高效医疗卫生服务体系

以健康为导向、以创新服务提供模式为方向、以基层医疗卫生机构为支撑、以体系整合协调为抓手,构建起体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系,支撑区域医疗中心建设。

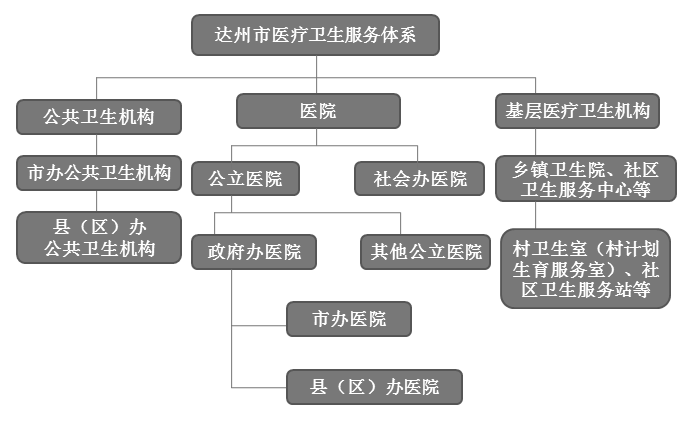

图1 医疗卫生服务体系

1.强化医疗服务体系建设

医疗服务体系。构建体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的医疗服务体系。统筹域内医疗资源配置,整合推进医疗资源共享,依托市级医院和引进高水平医院,构建区域医疗中心,高质量发展县级医院。科学规划设置儿童、妇产等专科医院,重点加强康复、老年病、长期护理、慢性病、临终关怀等接续性医疗机构建设。

中医医疗服务体系。建设公立中医医疗机构为主导、非公立中医医疗机构共同发展,基层中医药服务能力突出的中医医疗服务体系。建好市县中医医院,加强综合医院和妇幼保健院中医科建设,加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医馆,村卫生室和社区卫生服务站中医角建设。加强中医医疗机构标准化建设,建好中医医疗联合体。

康复服务体系。建立由市、县、乡医疗机构组成的康复服务体系,建立康复医学科与临床相关科室协调配合和上下级医疗机构间双向转诊机制,加强机制建设、执业行为和人才培养规范。以三级甲等综合医院为龙头,以康复专科医院和其他综合医疗机构为重点,以社区卫生服务中心(乡镇卫生院)为基础,为急性期及疑难重症患者提供急性期康复治疗,为疾病稳定期患者提供专业、综合的常规康复治疗,为疾病恢复期患者及社区居民提供基本康复服务,不断强化康复三级预防能力。

医养结合服务体系。加强养老机构与医疗机构规划衔接,统筹医疗卫生与养老服务资源配置,盘活存量,整合资源,加快推进医养结合服务体系建设。规划建设一批老年医院、护理院等医养结合机构,引导一批二级及以下医院转型,发展成为收治高龄、重病、失能、半失能老年人的医养结合机构。积极推广乡镇卫生院、养老院“两院一体”发展模式,提高医疗养老资源服务效率。

2.强化基卫服务体系建设

加强乡镇卫生院(社区卫生服务中心)和村卫生室(社区卫生服务站)标准化建设,落实乡镇卫生院(社区卫生服务中心)功能定位,鼓励建设一批达到二级水平的基层医疗卫生机构,提升基层“健康守门”能力,助力乡村振兴战略。

3.强化公卫服务体系建设

疾病防控体系。加强公共卫生体系发展,完善体系、科学管理、提升能力、优化服务,全面形成政府主导、各部门各负其责、社会共同参与疾病防控的工作局面,优化疾病预防控制资源配置,改善基础设施装备条件,健全覆盖全市、功能完善、资源共享、反应迅速、可持续发展的疾病预防控制体系,疾病防控能力显著提高。

妇幼卫生体系。大力推进新时期妇幼健康新发展,健全政府主导、布局合理、功能健全、上下联动、管理规范、保健与临床相结合的妇幼保健服务体系,提高妇幼保健服务能力,满足多层次、多元化的妇幼健康服务需求。

精神卫生服务体系。加强精神专科医院建设和人才培养。建立健全以专业精神卫生机构为主体,综合性医院精神科为辅助,基层医疗卫生机构和精神疾病社区康复机构为基础,疾病预防控制机构为补充的精神卫生防治体系和服务网络。

卫生应急体系。以市办急救中心为龙头,县急救中心和院前急救网络医院共同建成比较完善的急救网络,形成统一指挥、布局合理、反应灵敏、运转高效、保障有力的突发事件卫生应急体系,提升卫生应急综合能力。加强市县级紧急医学救援点的建设,完善乡村紧急医学救援前哨功能的建设。

监督执法体系。推动形成机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元治理格局,构建定位明晰、运转高效、保障有力的监督执法体系,打造一支敢于担当、专业高效、统一规范、公正文明的综合监督执法队伍。

健康促进与教育体系。建立全面覆盖、分工明确、功能完善、运转高效的健康促进与教育体系。建立健全以健康教育专业机构为龙头,以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础,以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康促进与教育体系。加快推进各级健康教育专业机构建设,充实人员力量,改善工作条件,建立信息化平台,提升服务能力。进一步加强基层卫生健康机构、医院、专业公共卫生机构及学校、机关、社区、企事业单位健康教育场所建设。

社会心理健康服务体系。健全各部门各行业心理健康服务网络。各级机关和企事业单位依托本单位工会、共青团、妇联、人力资源部门、卫生室,普遍设立心理健康辅导室,培养心理健康服务骨干队伍。

(二)打造高水平区域医疗中心

支持央属、省属、市属医院差异化发展、协作发展,建成一批国际国内领先的专科性诊疗中心,打造国家级、省级、市级名院集群。

1.高质量发展达州市中心医院

总体目标。建设成为全国地市级医院综合排名靠前、全省知名的川渝陕结合部区域医疗中心,实施“一主体三特色多支点”发展战略。到2021年,住院部改扩建工程全面启动,业务综合楼全面投入运营,力争建成国家级重点专(学)科1个、省级重点学科2个、省级重点专科15个。到2025年,住院部改扩建全面建设完成,第二住院大楼、第三住院大楼及科研办公楼全部投入使用,综合实力在全国地市级医院综合排名进入前100名,建成川渝陕结合部区域综合救治中心,在全省地市级三甲综合医院排名进入前5名,川渝陕结合部区域医疗中心全面建成。

加强现代医院管理。实行党委领导下的院长负责制。推动医院管理规范化、精细化、科学化,建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。制定医院章程,健全医院决策机制,健全民主管理制度,健全医疗质量安全管理制度,健全人力资源管理制度,健全财务资产管理制度,健全绩效考核制度,健全人才培养培训管理制度,健全科研管理制度,健全后勤管理制度,健全信息管理制度,加强医院文化建设,全面开展便民惠民服务。

加强学科建设。与“高、精、尖、优”医院、专家深度合作,跨区域建立合作关系,组建高层次、优势互补的医联体,充分发挥一流医院和科研院所的品牌效应,提高医院的行业知名度、管理效能和技术标准,辐射和带动域内医疗服务能力提升。建成全市医学影像中心、医学检验中心、临床病理中心、电生理诊断中心等医疗资源共享平台。建成临床医学研究中心,下设骨科实验室、基因测定实验室、肿瘤实验室、临床药学实验室、眼科实验室、医院感染实验室,提升医院科研水平。建成胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇和新生儿救治中心、儿童疑难危急重症救治中心,提升达州市疑难危急重症救治水平。

加强人才培育。探索与四川文理学院共建医学院,建立临床教学、科研和人才培养机制。加强与成都中医药大学、川北医学院、汕头大学、重庆医科大学、西南医科大学等高校合作,联合培养医学本科及硕博人才。深化与华西医院、清华大学附属医院的医疗合作,进一步强化医疗综合诊治能力,提高对疑难危重病人的诊治水平。每年引进或培养3—5名医学博士、30—50名硕士研究生。聘任8—10名国内知名专家教授任学科主任或学科带头人,培养8—10名省市级学术技术带头人或后备人选。

2.高质量发展市中西医结合医院

总体目标。实施“一体两翼三中心”的发展战略,重点发展全科医学、老年医学,建设慢病管理中心、康复中心、院内制剂研发中心。将大西街院区改造成为“医康养+特色专科”病区,将原渠钢医院异地置换建设为医康养结合基地和康宁护培中心。到2025年,第二住院大楼投入运营使用,川渝陕结合部区域中医医疗保健中心全面建成。

加强医院管理。全面落实党委领导下的院长负责制,完成医院章程制定,明确功能定位、办院理念、发展愿景、组织结构、管理制度等内容,建立健全医院决策机制、民主管理、人力资源管理、财务资产管理、科研创新管理、信息管理应用等制度。

加强医联体建设。落实分级诊疗制度,形成双向转诊、有序就医格局,提升城乡医疗服务整体效能。加强信息化建设,大力推进“互联网+医疗健康”,充分运用信息网络新技术、新理念,使医疗服务更加高效便捷。

加强学科建设。加强与四川省中医药科学院和成都中医药大学在科研教学、学科建设等方面深度合作,建成“脾胃病实验室”、“中药制剂研发中心”、“基因实验室”,建成国家重点专科2个、省级重点专科8个、市级重点专(学)科20个。

加强人才培养。与达州中医药职业学院深度融合,夯实医院培养教学体系,建立中医全科医生培养基地、中医住院医师规范化培训基地和川东北医康养人才培养基地。大力引进硕博人才、高级专业技术人才,每年引进硕博人才15人以上。实施名师带徒计划、精英培养计划、英才培育计划,培养省级名中医5名、市级名中医10名、学术和技术带头人及后备人选10名。

3.新建一流的华西达州医院

引进四川大学华西医院品牌、管理团队和技术力量,在主城区新建一所公立医院。华西医院授权新建医院使用四川大学华西医院达州医院名称,并对其进行全面管理。一期设置床位1000张,重点建设全国一流的急救中心、肿瘤中心、老年医学中心、呼吸疾病中心、肾脏疾病中心、整形美容中心、体检中心、手术麻醉科等八大整合医学中心。二期设置医疗床位300张、医养床位350张床位。到2025年将华西达州医院建设培育为专科优势明显、疑难重症救治水平突出,服务全市辐射周边的三级甲等公立综合医院,建成川渝陕结合部疑难重症救治中心。

4.新办省人民医院达州分院

引进四川省人民医院的品牌、技术、管理,按照三级甲等综合医院标准新办四川省人民医院达州医院。

5.建设华西达州妇女儿童医院

达州市妇幼保健院与四川大学华西第二医院合作办医,共建“华西达州妇女儿童医院”。加强产科、儿科、妇科等学科建设,重点打造妇幼专科特色。到2025年,创建为三级甲等妇幼保健院学科特色逐渐形成,服务模式进一步扩充,优势进一步凸显,建设成为川渝陕结合部区域妇幼医疗保健服务中心。

6.建设达州精神卫生专科医院

达州市民康医院加强与四川省精神卫生中心合作,打造精神疾病诊疗服务品牌,挖掘专业技术潜力,拓展儿童、老年精神障碍的诊疗服务,探索与精神(心理)卫生相关的学科或疾病的融合发展。到2025年,建设成为三级甲等精神卫生专科医院,并成为川渝陕结合部区域精神卫生中心。

7.新建其他三级特色专科医院

引进四川省骨科医院,举办四川省骨科医院达州医院。引导社会资本举办成规模、上档次社会办医院,重点引进肿瘤、心脑血管疾病、肾脏疾病、妇儿、口腔等品牌专科医院。到2025年,我市新建3家以上三级社会办医院,优先布局于主城区的马踏洞片区、经开区、河市片区、北外片区。

8.建成主城区六大医疗副中心

将达川区人民医院按照三级甲等综合医院标准建设培育,2021年前创建为三级甲等综合医院;完成通川区中医院西外莲花湖片区迁建项目,将通川区中医院建设培育成三级甲等中医医院;将通川区人民医院建设培育成三级乙等综合医院;将达川区中医院建设培育成三级乙等中医医院。将通川区妇幼保健院迁建至罗江柳家坝,建设成为三级乙等妇幼保健院。将达川区妇幼保健院迁建至三里坪,建设成为三级乙等妇幼保健院。

9.县级医院建成县域医疗中心

在县域组建医疗共同体。重点探索以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理,与乡村一体化管理有效衔接。充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用,形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制,构建三级联动的县域医疗服务体系。继续巩固提升各县级医疗机构办医办院水平,将五个县级人民医院建成县域医疗中心,努力实现“大病不出县”。2020年大竹县人民医院、宣汉县人民医院创建为三级甲等综合医院,2021年渠县人民医院创建为三级甲等综合医院。万源市中心医院、开江县人民医院达到三级乙等综合医院,将宣汉县中医院按照三级乙等医院标准建设培育,2021年创建三级乙等中医院,2025年创建三级甲等中医院。其余县级中医医院、妇幼保健院积极创建三级医疗机构。

10.鼓励民营医院创建三级医院

支持培育通川元达联合医院、达州南方医院、达州骨科医院等现有优质民营医院提档升级,将其建设培育为三级医院。到2025年,培育3家以上民营医院为三级医院,力争主城区三级甲等民营医院达到2家。

——完成通川区元达联合医院迁建至西外莲花湖片区,到2021年将其建设培育成为三级乙等综合医院,到2025年将其培育建成三级甲等综合医院。

——达州市中心医院与达州南方医院组建紧密型医联体,并授权达州南方医院使用“达州市中心医院南区分院”名称。通过医疗合作提升达州南方医院的管理水平和医疗服务能力。到2025年,将达州南方医院培育成为集医疗、科研教学、康养于一体的三级乙等综合医院。

——加强对达州骨科医院的建设培育。到2025年,建设成为三级专科医院。

11.新建高水平国际医疗机构

充分发挥达州建设全省经济副中心的优势,加强与“一带一路”沿线国家及长江经济带、成渝城市群等区域合作,促进“资源、知识、技术、信息”共享,共同提高合作区域内整体卫生服务能力。积极开展国际医学合作,建立在医学研究、技术开发、临床转化、学术交流、教学实践方面具备国际影响力的合作机制;引进产业高端、特色突出、国际知名的医疗机构,在马踏洞新区新建一所综合医院,设置床位3000张(医疗床位800张,医养床位2200张)。到2025年,将其建成西南首家国际标准、国际设计、国际投资和国际管理的集诊断、检查、治疗、康复、康养为一体的三级甲等综合医院。

表1 全省7个区域中心城市及川东北城市医院数量统计

地 区 | 合计 | 各类医院数量 | 等级医院数量 | |||||||||

综合 医院 | 中医 医院 | 中西医结合医院 | 专科 医院 | 三级医院 | 二级 医院 | 一级 医院 | 未定级医院 | 公立 医院 | 民营 医院 | |||

七个区域中心城市 | 达州市 | 109 | 66 | 16 | 3 | 24 | 7 | 21 | 4 | 77 | 26 | 83 |

南充市 | 163 | 116 | 8 | 1 | 38 | 10 | 33 | 16 | 106 | 38 | 127 | |

泸州市 | 147 | 97 | 15 | 0 | 35 | 8 | 17 | 17 | 105 | 25 | 122 | |

德阳市 | 90 | 52 | 13 | 2 | 23 | 7 | 28 | 16 | 39 | 34 | 56 | |

绵阳市 | 115 | 73 | 12 | 0 | 30 | 17 | 24 | 4 | 72 | 47 | 70 | |

乐山市 | 101 | 59 | 11 | 1 | 30 | 5 | 46 | 25 | 26 | 33 | 69 | |

宜宾市 | 135 | 84 | 18 | 4 | 29 | 3 | 25 | 46 | 41 | 33 | 102 | |

川东北 城市 | 广元市 | 80 | 53 | 11 | 0 | 15 | 10 | 29 | 11 | 30 | 31 | 49 |

遂宁市 | 73 | 43 | 8 | 2 | 20 | 4 | 19 | 40 | 10 | 12 | 61 | |

广安市 | 73 | 58 | 4 | 0 | 11 | 4 | 11 | 16 | 42 | 14 | 59 | |

巴中市 | 77 | 46 | 8 | 1 | 22 | 5 | 13 | 20 | 40 | 16 | 62 | |

表2 全省7个区域中心城市及川东北城市医疗卫生机构床位情况统计

地区 | 地区总床位数 | 医院床位数 | 基层卫生机构床位数 | 专业公共卫生机构床位数 | |||||||||

合计 | 每千人口床位数 | 总数 | 每千人口床位数 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | 未定级医院 | 总数 | 每千人口床位数 | 总数 | 每千人口床位数 | ||

七个区域中心城市 | 达州市 | 32943 | 5.79 | 20959 | 3.68 | 7382 | 6213 | 291 | 7073 | 11481 | 2.02 | 503 | 0.09 |

南充市 | 41694 | 6.5 | 31167 | 4.86 | 12024 | 8236 | 1196 | 9711 | 9495 | 1.48 | 1032 | 0.16 | |

泸州市 | 31829 | 7.37 | 22397 | 5.19 | 8875 | 5794 | 663 | 7065 | 8807 | 2.04 | 625 | 0.14 | |

德阳市 | 24254 | 6.87 | 16496 | 4.67 | 5569 | 7146 | 817 | 2964 | 7133 | 2.02 | 625 | 0.18 | |

绵阳市 | 38559 | 7.97 | 25937 | 5.36 | 14987 | 6261 | 126 | 4563 | 11939 | 2.47 | 683 | 0.14 | |

乐山市 | 24063 | 7.35 | 17644 | 5.39 | 3988 | 10568 | 1475 | 1613 | 5674 | 1.73 | 745 | 0.23 | |

宜宾市 | 33454 | 7.38 | 25106 | 5.54 | 14945 | 4134 | 2758 | 3269 | 7891 | 1.74 | 457 | 0.1 | |

川东北地区城市 | 广元市 | 22091 | 8.3 | 15895 | 5.98 | 9171 | 4496 | 929 | 1299 | 5584 | 2.1 | 612 | 0.23 |

遂宁市 | 20139 | 6.22 | 13822 | 4.27 | 4933 | 5909 | 2135 | 845 | 6031 | 1.86 | 286 | 0.09 | |

广安市 | 19777 | 6.08 | 13982 | 4.3 | 3880 | 3790 | 1265 | 5047 | 5549 | 1.71 | 246 | 0.08 | |

巴中市 | 21769 | 6.56 | 14253 | 4.3 | 5124 | 4610 | 1640 | 2879 | 7060 | 2.13 | 456 | 0.14 | |

全省 | 598832 | 7.21 | 442205 | 5.33 | 189687 | 135128 | 22654 | 94736 | 143846 | 1.73 | 12781 | 0.15 | |

(三)加强基层医疗卫生机构建设

加强基层医疗卫生机构建设,完善体系、补齐短板、提升能力、筑牢网底,实现基层医疗卫生有担当、有能力、有作为。落实乡镇卫生院(社区卫生服务中心)功能定位,加强乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、村卫生室(社区卫生服务站)标准化建设,提升基层“健康守门”能力,助力乡村振兴战略。

表3 全省7个区域中心城市及川东北城市基层医疗机构统计

地 区 | 合计 | 社区卫生 服务中心 | 社区卫生 服务站 | 乡镇 卫生院 | 门诊部 | 诊所类 机构 | 村卫 生室 | |

七个区域中心城市 | 达州市 | 4154 | 13 | 24 | 303 | 4 | 772 | 3038 |

南充市 | 8379 | 36 | 107 | 440 | 13 | 1298 | 6485 | |

泸州市 | 4439 | 18 | 34 | 129 | 45 | 791 | 3422 | |

德阳市 | 2693 | 15 | 30 | 132 | 18 | 846 | 1652 | |

绵阳市 | 4514 | 23 | 58 | 274 | 3 | 869 | 3287 | |

乐山市 | 3118 | 15 | 20 | 207 | 21 | 633 | 2222 | |

宜宾市 | 5084 | 14 | 33 | 177 | 10 | 675 | 4175 | |

川东北城市 | 广元市 | 3432 | 13 | 7 | 248 | 5 | 646 | 2513 |

遂宁市 | 3679 | 15 | 53 | 104 | 3 | 692 | 2812 | |

广安市 | 3350 | 12 | 12 | 174 | 0 | 386 | 2766 | |

巴中市 | 3167 | 27 | 4 | 230 | 2 | 459 | 2445 | |

(四)建设全省一流公共卫生机构

贯彻预防为主的方针,把以治病为中心转变为以人民健康为中心。加强疾病预防控制机构建设,市疾控中心在已达三级甲等标准基础上,加强与四川大学华西公共卫生学院、省疾控中心的业务技术合作,巩固和提高疾控服务能力。通川区设置疾控中心,达川区、宣汉县、大竹县、渠县疾控机构达到三级乙等标准,其他县级疾控机构达到二级甲等标准。完成卫生健康监督执法机构基础设施建设和设备配置。推进妇幼保健计划生育服务机构标准化建设,市妇幼保健计划生育服务中心达到三甲标准,加强市妇幼保健计划生育服务中心与四川大学华西妇女儿童医院、四川省妇幼保健院、重庆市儿童医院的技术交流合作,建成全省一流的妇幼保健机构,100%的县(市、区)妇幼保健计划生育服务机构达到二级以上标准。加强血站建设,市中心血站达到四川省血站建设基本标准,完善全市无偿献血网点,实现100%县(市、区)献血场所全覆盖。加强精神卫生防治机构建设,促进精神卫生专业机构与基层卫生机构合作,市级建成一所三级精神卫生专业机构,常住人口超过50万且市级机构覆盖不到的县(市、区)设置或明确一所精神卫生专业机构,其他县(市、区)至少在一所符合条件的综合性医院设立精神科(精神科门诊或心理治疗门诊)。

表4 全省7个区域中心城市及川东北城市公共卫生机构统计

地区 | 合计 | 疾病预防控制中心 | 卫生监督机构 | 妇幼保健机构 | 急救 机构 | 采供血机构 | 计划生育服务机构 | 其他 | |

七个区域中心城市 | 达州市 | 28 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |

南充市 | 32 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

泸州市 | 29 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | |

德阳市 | 31 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | |

绵阳市 | 40 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | |

乐山市 | 39 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | |

宜宾市 | 37 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |

川东北城市 | 广元市 | 26 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |

遂宁市 | 23 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |

广安市 | 22 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |

巴中市 | 27 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | |

(五)创新医疗卫生服务供给模式

建立专业公共卫生机构、综合和专科医院、基层医疗卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制,建立信息共享、互联互通机制,推进慢性病防、治、管整体融合发展,实现医防结合。建立不同层级、不同类别、不同举办主体医疗卫生机构间目标明确、权责清晰的分工协作机制,不断完善服务网络、运行机制和激励机制,基层普遍具备居民健康守门人的能力。全面实施分级诊疗制度,推动分级诊疗区域分开、城乡分开、上下分开、急慢分开。完善家庭医生签约服务,使家庭医生与居民建立起长期、稳定的服务关系,为群众提供预防、治疗、保健、康复等‘一条龙’服务。引导三级公立医院逐步减少普通门诊,重点发展危急重症、疑难病症诊疗。完善医疗联合体、医院集团等多种分工协作模式。在城市主要组建医疗集团,在县域主要组建医疗共同体,跨区域组建专科联盟,在离市区较远的县发展远程医疗协作网。

(六)全力打造一批康养示范基地

大力发展健康服务业,增加多层次、多元化健康服务和产品供给,既是改善民生需要,也是建设全省经济副中心发展需要。逐步建设以达州主城区为核心,各县(市)主城区为基础,街道(乡镇)为纽带,社区(村)为补充的康养服务体系。城市主城区以通川区、达川区为主体,构建康养产业发展核心区,创建康养产业发展示范区,主要发展高端健康服务业,打造中医药文化及产业街(区)。以万源、宣汉为主体,重点发展中医药康养、生态康养、民族特色康养和中医药观光旅游等业态,重点打造秦巴药用植物观光旅游园、展览园、养生园等,构建秦巴地区生态康养发展带。以大竹、渠县、开江为主体,依托温泉、宗教文化、历史古迹等特色资源,构建特色康养发展带,重点发展温泉养生保健、医疗保健、健康养老等业态。同时,重点打造龙潭河、八台山、巴山大峡谷、铁山森林公园等旅游度假康养基地,完善康养旅游产业链,丰富旅游区康养产品,形成康养旅游产销链。到2025年,建成2—3家示范医养中心、打造1—2个康养示范基地。

(七)创新培养医疗卫生服务人才

1.实施三大健康人才战略

总量扩展战略。针对全市卫生健康人力资源总量不足的现状,积极扩展卫生健康人力资源总量。强化专科人才和亚专科人才培养,尽快补齐儿科、精神卫生科、康复科、肿瘤科、心血管科等专业人才的短板以适应专科服务快速发展。深化医教协同、产学研用协同机制,依托达州职业技术学院、达州中医药职业学院,加快建设健康服务队伍,适应于健康服务业发展,加快培养健康服务技师和一线服务人员。包括药剂师、营养师、育婴师、按摩师、康复治疗师、健康管理师、养老护理员等从业人员。加快公共卫生、医疗、基层、中医药人才培养。

结构调整战略。完善卫生健康人力资源的专业结构,形成有利于提高服务质量和效率的服务团队。优化卫生健康人力资源的层次结构,形成高低搭配、技术服务和社会服务相结合的人才结构体系。根据不同专业分别设置卫生健康人力资源学历结构,医生队伍以本科及以上临床专业为主。平衡卫生健康人力资源区域布局,优先加强县级医院人才队伍建设,使之成为县域内主要健康问题的解决者和卫生健康发展的技术引领者。在城镇化和新农村建设发展较快的地区,推动基层卫生人员全科化发展。

领军人才建设战略。以学科建设、团队建设和创新平台建设为重点,全面提升人才质量和核心竞争力,实现全市优质卫生健康人力资源倍增。以省、市学术技术带头人、有突出贡献优秀专家、名中医等为重点,培养聚集一批省、市级卫生健康领军人才。

2.加强人才队伍建设

加强高层次人才队伍建设。加强高层次人才引进。建立完善更开放、更积极、更有效的人才引进政策,实施“良医集聚计划”大力加强高层次人才引进。探索打破户籍、地域、身份、学历、人事关系等人才流动障碍,充分鼓励和支持医疗卫生单位广泛吸引人才。加强高层次人才培育。围绕优势重点学科,培养一批高水平卫生健康人才。完善卫生健康学术技术带头人及后备人选、有突出贡献中青年专家等选拔机制。加强高层次人才管理。鼓励、选派医疗卫生人员到国际国内一流医疗机构进修。

加强基层人才队伍建设。以家庭医生(全科医生)为重点,统筹加强基层医疗卫生队伍建设。完善以规范化培训、岗位培训和学历教育为重点的基层医疗卫生人员大培训格局。加大全科住院医师规范化培训、助理全科医生培训、全科转岗培训,到2021年,原则上所有新进农村基层医疗卫生机构全科医疗岗位的高职(专科)学历的临床医学毕业生均需接受助理全科医生培训。重点加强精神卫生、妇产科、儿科、影像、检验、麻醉、急诊急救等紧缺岗位的人才引进。

加强中医药人才队伍建设。建立以省级名中医为引领,市级名中医为骨干支撑的阶梯形人才发展模式。健全中医药人才评价激励、培训培养、管理服务体制机制。加强中医药健康服务业、中药产业等紧缺人才的培养。发挥市中医医院人才培养辐射作用,大力培养中医药人才。

加强急需人才队伍建设。大力培养和培训全科、儿科、产科、精神科、病理、麻醉、康复、急救等医学急需紧缺专门人才。加快培养老年医学、健康管理、康复、营养、心理和社会工作等方面专业人才。加强医养结合人才队伍建设,建立医疗卫生机构与医养结合机构人员进修轮训机制,鼓励执业医师到养老机构设置的医疗机构多点执业。在养老机构设置的医疗机构服务的具有执业资质的医护人员,在职称评定、专业技术培训和继续医学教育等方面,享有与医疗机构医护人员同等待遇。

——建设“三个医疗人才培育基地”,将达州中医药职业学院建成区域基层中医药人才培养基地,将达州市中心医院和达州市中西结合医院分别建成区域住院医师规范化培训和全科医师培训基地。

——实施“三个一百”精英人才培养计划,到2020年,选送100名副高以上卫生专业技术职务专家到清华大学、四川大学等省内外知名院校学习进修,选送100名重点学科人才到省内外知名医院培训,选送100名卫生健康管理干部到清华大学、北京大学、四川大学华西医院进行医院管理MBA培训。加强人才引进,到2020年,全市医疗卫生硕博人才总数达到500名以上,到2025年,全市医疗卫生硕博人才总数达到1000名以上。

表5 全省7个区域中心城市及川东北城市卫生技术人员数统计

地 区 | 卫生技术人员 | 医师数 | 注册护士数 | 乡村 医生数 | ||||||

总数 | 每千 人口数 | 总数 | 执业 医师 | 执业助理医师 | 每千人口数 | 总数 | 每千 人口数 | |||

七个区域中心城市 | 达州市 | 20107 | 4.59 | 9591 | 7439 | 2152 | 1.69 | 11294 | 1.99 | 5943 |

南充市 | 34871 | 5.43 | 13806 | 11896 | 1910 | 2.15 | 13883 | 2.16 | 6565 | |

泸州市 | 27522 | 6.37 | 9824 | 7941 | 1883 | 2.28 | 12913 | 2.99 | 3924 | |

德阳市 | 23625 | 6.69 | 9213 | 7455 | 1758 | 2.61 | 9858 | 2.79 | 2509 | |

绵阳市 | 32996 | 6.82 | 12838 | 10395 | 2443 | 2.65 | 14226 | 2.94 | 2761 | |

乐山市 | 20558 | 6.28 | 7810 | 6186 | 1624 | 2.39 | 9272 | 2.83 | 2015 | |

宜宾市 | 28831 | 6.36 | 9686 | 7449 | 2237 | 2.14 | 13229 | 2.92 | 4461 | |

川东北城市 | 广元市 | 18173 | 6.83 | 6342 | 5236 | 1106 | 2.38 | 7697 | 2.89 | 2712 |

遂宁市 | 17339 | 5.36 | 6968 | 5899 | 1069 | 2.15 | 7176 | 2.22 | 2620 | |

广安市 | 15774 | 4.85 | 5555 | 4538 | 1017 | 1.71 | 6599 | 2.03 | 3305 | |

巴中市 | 16788 | 5.06 | 6553 | 4628 | 1925 | 1.98 | 6743 | 2.03 | 3415 | |

全省 | 563182 | 6.78 | 205722 | 171658 | 34064 | 2.48 | 247318 | 2.98 | 61460 | |

(八)加快建设医学科技创新中心

加强国家级、省级重点专科建设,建设医学科技创新中心,发展“医学+”。聚焦重大疾病防治和健康保障,围绕通用技术突破,开展基础医学、临床医学、精准医学、转化医学及再生医学研究,形成一批具有国内先进水平的医学科技成果,积极推进研究成果转移转化。加强新技术引进,整合多学科优势资源,创新科研管理机制。加强肿瘤、老年医学、呼吸疾病、肾脏疾病、整形美容、手术麻醉等整合医学研究。

(九)大力发展“互联网+医疗健康”

健全‘互联网+医疗健康’服务体系。以便民惠民为目标,以区域协同为重点,以信息安全为保障,强化‘互联网+医疗健康’基础设施建设,积极发展‘互联网+’医疗服务,创新“互联网+”公共卫生服务,优化“互联网+”家庭医生签约服务,完善“互联网+”药品供应保障服务,推进“互联网+”医疗保障结算服务,加强“互联网+”科普服务。

(一)强化组织领导。成立以市政府主要领导为组长、分管领导为副组长的川渝陕结合部区域医疗中心建设工作领导小组,领导小组下设办公室在卫生健康部门,负责统筹协调本规划的实施。各地各有关部门要将本规划列入本地经济社会发展规划和本部门工作计划,作为重大民生实事进行部署和推进。各级领导小组办公室要建立工作台账,明确职责任务,加强督促检查,确保规划任务落地落实

(二)强化政策扶持。相关部门要各司其职,充分发挥职能作用,主动履行相关职责,积极推进优质医疗资源科学布局和健康发展。卫生健康部门要统筹做好引进和培育优质医疗资源的各项工作。自然资源规划部门要将医疗用地纳入土地利用总体规划和城市总体规划,对非营利性医疗机构,可采取划拨方式优先保障用地;对营利性医疗机构,可采取出让等有偿方式保障用地。财政部门要对现有涉及卫生领域的资金进行统筹,重点支持优质医疗资源的引进和培育。医保部门要加大支付方式改革,支持医联体建设,引导优质医疗资源下沉。人社部门要进一步完善薪酬、职称评定等激励机制,加大医疗机构高端人才的引进和培养。市委组织部、市卫生健康委、市人社部门要研究制定适合我市医疗高端人才引进和培养政策。各相关部门要进一步推进放管服改革,转变政府职能,优化发展环境。

(三)强化考核评估。各地各有关部门要制定完善科学的考核机制,将本规划实施情况纳入政府、部门和有关医疗机构的目标考核,加强规划实施情况评估,持续跟踪工作进展。

通过区域医疗中心建设,到2025年,在全省七个区域中心城市中,达州市医疗卫生服务体系要素配置主要指标达到一流,机构、土地、房屋建筑面积、床位、人员、设备、信息资源等医疗卫生资源配置更加优化,结构更加合理,医疗卫生服务条件大幅改善,优质资源大幅增加,与川渝陕结合部区域中心城市居民健康需求更加匹配,为全方位全周期维护人民健康提供优良的医疗卫生资源基础。